親知らずとは

親知らずとは、一般的に17~30歳頃に上下左右の最も奥に生えてくる歯です。

親知らずとは、一般的に17~30歳頃に上下左右の最も奥に生えてくる歯です。

最後に生えてくるため、スペース不足が原因で不正な生え方をする場合があります。例えば、横向きや斜めに生えたり、骨の中に埋まったまま生えてこなくなったりします。歯茎の腫れや隣の歯の虫歯などの原因になるため、早めの抜歯をおすすめします。

一方、まっすぐに生えている親知らずは、十分に清掃することでトラブルを防げる可能性が高いため、無理に抜く必要はありません。

抜歯のリスク

親知らずに限らず、抜歯には次のリスクがあります。

親知らずに限らず、抜歯には次のリスクがあります。

- 発赤

- 腫脹

- 発熱

- 疼痛

- 機能障害

これらの症状は、自らの力で傷を治そうとする生体反応です。親知らずの抜歯では、歯茎の切開と骨を削る処置が必要なため、強い炎症が起こるリスクがあります。

ただし、全ての人に強い痛みや腫れなどが起こるわけではありません。

当院の親知らずの抜歯

痛みへの配慮

当院では、抜歯の痛みをできる限り抑える対策として、次のように取り組んでおります。

1:表面麻酔

麻酔注射のときの痛みを軽減するために、表面麻酔を行います。

麻酔注射のときの痛みを軽減するために、表面麻酔を行います。

2:麻酔の針の工夫

麻酔注射に使用する針は細いほどに痛みが少ないため、当院では極細の針を使用しております。

麻酔注射に使用する針は細いほどに痛みが少ないため、当院では極細の針を使用しております。

また、麻酔液と体温の差による痛みを抑えるべく、人肌に近い温度に調整した麻酔薬を使用しております。

3:麻酔を効かせるための技術

麻酔の効果を発揮させるために、経験豊富な歯科医師が適切な方法で麻酔注射をしております。

麻酔の効果を発揮させるために、経験豊富な歯科医師が適切な方法で麻酔注射をしております。

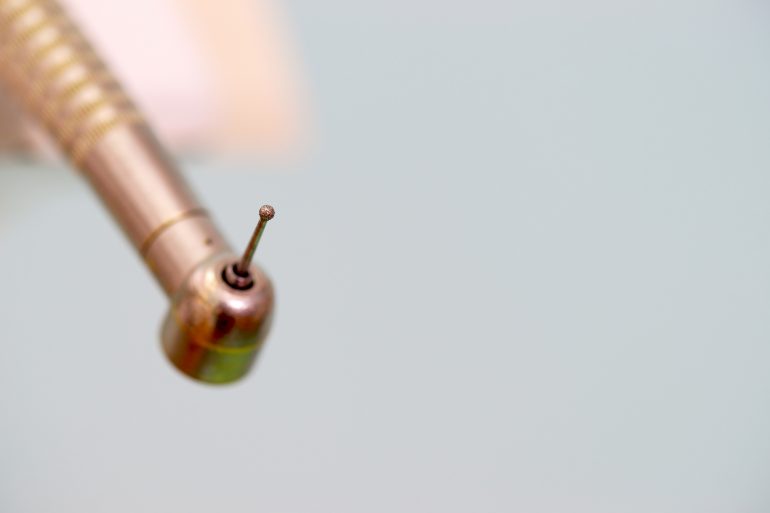

4:最高品質の切削器具を使用

歯茎の切開や骨を削るときは、最高品質の器具を使用しております。

歯茎の切開や骨を削るときは、最高品質の器具を使用しております。

顎の骨を削るときの振動による不快感を抑えるとともに、処置時間を短縮できます。

炎症への配慮

抜歯による炎症を抑えるために、次のように配慮しております。

- 歯茎の切開を最小にとどめる

- 骨の切削を最小にとどめる

- 抗生物質や鎮痛剤を術前と術後に投与する

- 抜歯前に炎症がある場合は消炎処置をする

親知らずのQ&A

親知らずはどのような歯なのですか?

前歯から数えて8番目(最も奥)に生えてくる歯で、正式名称は「第3大臼歯」です。上下左右に1本ずつ生えてきます。

大人になってから生えるため「親を知らない」という意味で、「親知らず」と呼ばれています。

親知らずは抜くべきなのでしょうか?

親知らずは必ず抜くべきとは限りません。親知らずの一部が歯茎から出ていたり横や斜めに生えていたりする場合は、抜歯した方がよいでしょう。

放置すると、歯茎の腫れや痛みが現れる可能性があるほか、隣の歯の虫歯リスクが上がります。

周りの歯が痛くなったのですが、なぜでしょうか?

細菌感染が原因で炎症が起きている可能性があるため、早めに歯科医師にご相談ください。

親知らずが歯茎に完全に埋まっていても、歯と歯茎のすき間から細菌が侵入して、炎症を引き起こすケースあります。

親知らずの痛みや腫れ以外の症状を教えてください。

喉や首へ炎症が広がると、喉の痛みや口の開閉時の痛み・動かしづらさ、首の腫れなどが起こる可能性があります。

また、喉の奥へ炎症が広がると、腫れによって気道が塞がれて呼吸困難になるなど、重篤な状態に陥る可能性も否定できません。

抜かないで治すことはできますか?

親知らずの症状を改善するには、抜歯が必要です。痛みそのものは抗生物質の内服で軽減できますが、一時的に症状が改善したに過ぎません。

再び細菌が増えると痛みが起きる可能性があるため、抜歯によって細菌が溜まりにくい状態を作る必要があります。

痛みが強いです。すぐに抜いてもらうことはできますか?

まずは、親知らずによる炎症を抑えるために抗生物質を内服していただきます。炎症がある状態で抜歯すると、抜歯後に強い炎症が起こる可能性があります。

また、炎症が強い状態では麻酔が効きにくいため、治療中の痛みが強くなる方もいらっしゃいます。

抜歯中や抜歯後に痛みや腫れはありますか?

抜歯のときは、痛みを軽減させるために麻酔を使用します。当院では、表面麻酔や極細の針で麻酔注射の痛みを最小限に抑えております。

もし、抜歯中に痛みが起きたときは、お申し出ください。麻酔を追加して、痛みを十分に抑えてから治療を再開いたします。また、抜歯中の痛みが少なくても、抜歯後はほとんどの方に腫れが起こります。抜歯後の腫れは、治療の翌日から翌々日をピークに、少しずつ治まっていきます。

抜歯後にプレゼンや面接、旅行、出張など大切な予定が入っている場合は、抜歯の日を変更することをおすすめします。目安として、抜歯後10~15日程度は大切な予定が入っていない日を選びましょう。

親知らずの抜歯のときに神経に影響があると聞いて不安です…

神経の位置を十分に確認したうえで、親知らずを抜歯いたします。

下顎の中にある下顎管には、下歯槽神経と血管が通っています。親知らずを抜くときは、神経と血管に触れる可能性を踏まえ、慎重な判断と処置が求められます。親知らずが神経に近い、神経に触れている場合、抜歯後にしびれを感じる可能性がゼロではありません。

当院では、CT撮影で親知らずと神経の位置関係を調べたうえで、あらゆるリスクを想定して抜歯しております。