「歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)」という治療について歯科医師から説明を受け、さまざまな思いを胸にこのページをご覧になっていることでしょう。

「根管治療だけでは完治が難しいため、外科的なアプローチで歯の延命を図りましょう」といったお話があったかもしれません。

ご自身の歯を残せる最後の機会かもしれない、という希望を抱く一方で、心の中に晴れない、漠然とした不安を感じてはいませんか。

その不安の根源は、まさに「見えない部分への恐怖」にあるのかもしれません。これは、決してあなた様だけが抱く特別な感情ではないのです。

歯根端切除術への不安、その正体とは?

・度重なる治療でも改善しなかった経験

これまで何度も歯科医院へ通い、根管治療に時間を費やしてきたにも関わらず、痛みがぶり返したり、歯茎の腫れが治まらなかったりしたご経験は、歯科治療そのものへの不信感につながることがあります。

目には見えない歯の根の内部だからこそ、「今度こそ本当に治るのか」「また同じことの繰り返しになるのではないか」という疑念が生まれるのは、とても自然な心理です。

・外科手術という「未知の処置」への恐怖

歯茎を切開し、顎の骨を一部削って病気の原因を取り除く。この一連の流れを言葉で聞くだけで、強い恐怖や抵抗を感じる方は少なくありません。

「痛みはどの程度なのか」「術後に顔はどれくらい腫れるのか」といった具体的な心配事に加え、「自分の身体の中で、直接見ることができない処置が行われる」という事実自体が、大きな精神的ストレスとなるのです。

・「抜歯前の最後のチャンス」という重圧

この外科手術が成功しなければ、いよいよ「抜歯」という選択をせざるを得なくなるかもしれません。

「この歯の運命は、この手術の結果次第」という状況は、患者様にとって計り知れないプレッシャーとなります。

この精神的な負担が、「もし手術をしても、病巣を取り残してしまったら…」といった最悪の事態を想像させ、不安をさらに大きくしてしまうのです。

この記事では、皆様が抱えるそうした不安と真摯に向き合います。

なぜ、外科手術をしても「病巣の取り残し」が起こり得るのか。そして、そのリスクを限りなくゼロに近づけるために、現代の歯科医療では何ができるのか。

専門的な内容をできるだけ分かりやすく解説いたしますので、どうぞリラックスしてお読み進めください。

歯根端切除術における「病巣の取り残し」リスク、その医学的根拠

歯根端切除術という外科処置が必要になったということは、おそらく皆様は、これまで熱心に根管治療を受けてこられたことと思います。

それにもかかわらず症状が改善しなかったのはなぜか。そして、外科手術をもってしても「病巣の取り残し」という可能性が残るのはなぜか。

その背景にある医学的な根拠をご理解いただくことは、ご自身の不安を和らげ、安心して次の治療に臨むための鍵となります。

ここでは、その専門的な理由について詳しく解説します。

・歯の根が持つ、目に見えない複雑なネットワーク構造

私たちがイラストなどで目にする歯の根はシンプルな形状で描かれていますが、実際の根の内部は、想像以上に複雑な形態をしています。

木の根のように、あるいは無数の細い川のように、神経が通るメインの管「主根管(しゅこんかん)」から、細かな「側枝(そくし)」や、根の先で網目状に広がる「根尖分岐(こんせんぶんき)」という構造が存在します。

これらは細菌が潜むのに格好の場所となりますが、通常の根管治療で使う器具は主に太い主根管を清掃するためのものであり、この迷路のような構造の隅々まで物理的にアプローチし、汚染を完全に取り除くことは非常に困難です。

どんなに丁寧に治療をしても、この複雑なネットワーク内に細菌が残存し、再発の原因となることがあります。歯根端切除術で病巣を取り残すリスクがある一因も、この解剖学的な特異性にあるのです。

・平面的なレントゲン(2D)では把握しきれない病巣の実態

従来、歯科治療で一般的に用いられてきたレントゲンは、物を透過させて写し出す「影絵」に似た2次元(平面)の画像です。

診断に不可欠な情報をもたらしますが、万能ではありません。最大の弱点は、立体的な構造を平面に投影するため、「奥行き」に関する情報が欠落してしまう点です。

例えば、歯の根の真裏に病巣が存在しても、レントゲン上では歯と重なってしまい、正確な位置関係や広がりを把握できません。

また、頬側の薄い骨にある病巣は確認できても、舌側の厚い骨に隠れた病巣は見逃される可能性も否定できません。

このように、2次元のレントゲン情報だけを頼りに手術を行うのは、不鮮明な地図を頼りに複雑な地形を進むようなものです。これが病巣の位置や範囲の誤認識につながり、結果として「取り残し」のリスクを生じさせてしまうのです。

・「歯根嚢胞」の性質と、その完全な摘出の難しさ

歯の根の先に形成される病巣は、「歯根嚢胞(しこんのうほう)」と呼ばれる、液体を含んだ袋状の病変であることが少なくありません。

これは単なる膿の集まりではなく、非常に薄く破れやすい「嚢胞壁(のうほうへき)」という膜で覆われています。

再発を防ぐには、この嚢胞を完全に摘出することが極めて重要です。

しかし、嚢胞壁は周囲の骨とくっついている場合も多く、手術中にこの薄い膜が破れてしまうと、内容物と一緒に嚢胞壁の組織が周囲に飛び散ってしまいます。

たとえごく一部であっても、この嚢胞壁の組織が骨の中に残存すると、それが「再発の火種」となって再び増殖し、嚢胞が再発する原因となり得ます。

嚢胞を破ることなく一塊としてきれいに取り除くには、病巣の正確な輪郭を術前に把握し、精密な技術を用いて慎重に剥離していく必要があります。この繊細な作業の難しさが、嚢胞の完全除去を阻み、再発の一因となっているのです。

「取り残し」リスクを克服する鍵:見えない領域を明らかにする歯科用CT

歯根端切-除術における「病巣の取り残し」リスクは、歯根の複雑な形態や病巣そのものの見えにくさに起因するとお伝えしました。

では、この「見えない」という根本的な課題を、どのように克服すればよいのでしょうか。

その解決策こそ、現代の精密な歯科治療に欠かせない診断装置「歯科用CT」の活用です。

従来の2次元レントゲンが「影絵」であったのに対し、歯科用CTは対象物をあらゆる方向から立体的に捉える「3Dモデル」と言えます。

この圧倒的な情報量の違いが、手術の精度と安全性を飛躍的に向上させるのです。

・外科処置におけるCT撮影の必要性:なぜ「術前」が重要か

歯根端切除術は、歯茎を切開し、顎の骨を一部削る外科処置であり、一度始めるとやり直しがききません。

だからこそ、手術前の「設計図」がいかに正確であるかが、治療全体の成否を決定づけます。

不正確な地図(2次元レントゲン)を頼りに手術を行えば、予期せぬ出血や神経損傷、そして最も避けたい病巣の取り残しといったリスクが増大します。

歯科用CTは、手術に先立って口腔内を3次元で精密に再現し、これらのリスクを限りなくゼロに近づけるために不可欠なツールです。

どこを、どの範囲で、どのように削れば、最も安全かつ確実に病巣を除去できるのか。

その最適なアプローチを事前にシミュレーションできることこそ、精密な外科処置の前にCT撮影が必須とされる最大の理由です。

これはもはや「あれば尚良い」という選択肢ではなく、治療の質そのものを左右する極めて重要なプロセスなのです。

・3次元データが解き明かす情報:位置、大きさ、そして安全性

歯科用CTが提供する3次元データは、2次元レントゲンとは比較にならないほど膨大かつ詳細です。

第一に、これまで把握が困難だった病巣の「正確な位置と大きさ」をミリ単位で立体的に可視化できます。

病巣が頬側にあるのか舌側にあるのか、どの根の先端を中心に広がっているのかが、手に取るように分かります。

さらに、歯の根の形態も精密に捉えることが可能です。

根の湾曲具合、レントゲンでは見えない断面の形状、そして再発の温床となりやすい「側枝」や「破折線」の有無まで確認できるケースもあります。

そして、安全性確保の観点から最も重要なのが、下顎の骨の中を走行する太い神経(下歯槽神経)や、上顎にある空洞(上顎洞)といった、損傷を絶対に避けなければならない重要組織との「三次元的な位置関係・距離」を正確に計測できる点です。

これらの情報を術前に完全に把握することで、安全域を確保しつつ、必要最小限の骨を削り、病巣を根こそぎ除去するという、極めて精度の高い治療計画の立案が可能となります。

・CT精密診断がもたらす「安全性」と「成功率」の向上

CTを用いた精密診断は、手術における「安全性」と「成功率」の双方を劇的に向上させます。

まず安全性に関しては、前述の通り、神経や血管などの重要組織を傷つけてしまうリスクを事前に回避できることが最大の利点です。

これにより、術後の知覚麻痺といった偶発症のリスクを最小限に抑えられます。

そして成功率、すなわち「病巣の取り残しをいかに防ぐか」という点において、CTの貢献は計り知れません。

CTによって病巣の範囲や輪郭が明確になることで、術者は迷うことなく、病巣除去に全神経を集中させることができます。

どこまで削れば病巣が完全に取り除かれるかが事前に判明しているため、健康な骨を過剰に削る必要もありません。

これは歯を支える骨を最大限温存することに直結し、結果的に歯の長期的な予後にも良い影響を与えます。

CTという「精密な目」を用いることで、経験や勘に頼る手術ではなく、科学的根拠に裏打ちされた、計画的で無駄のない手術が実現するのです。

精密手術を実現する「マイクロスコープ」:ミリ単位の精度への挑戦

歯科用CTによって病巣の位置や形状を記した完璧な「治療計画書」が完成したとしても、それを寸分の狂いもなく実行する「精密な技術」が伴わなければ、治療の成功はおぼつきません。

歯根端切除術は、直径わずか数ミリという歯の根の先端を対象とする、極めて繊細な外科手術です。

このミクロン単位の世界で確実な成果を出すために、現代の精密歯科治療で決定的な役割を担うのが「マイクロスコープ(歯科用実体顕微鏡)」です。

これは単なる拡大鏡ではなく、術者の視野を根底から変え、治療の質を別次元へと引き上げるための高度な医療機器なのです。

・なぜ「肉眼」での手術には限界があるのか

人間の肉眼が二つの点を別々のものとして認識できる能力(分解能)には、おのずと限界があります。

どれほど優れた視力を持つ術者でも、0.2mm以下の細部を見分けることは困難とされています。

しかし、歯根端切除術で処置すべき根管の内部や、病巣と健全な骨との境界は、それよりも遥かに微細な領域です。

暗く狭い口腔内で、出血を伴う視野の中、肉眼だけを頼りに手術を行うことは、いわば見えない場所を手探りで作業するに等しい行為です。

これでは、感染の根本原因となっている汚染物質を完全に取り除いたり、嚢胞の壁をきれいに剥がしたりすることは至難の業です。

「おそらく除去できただろう」という経験や勘に依存せざるを得ない部分が残り、それが「病巣の取り残し」という不確実性を生み出す温床となります。

治療の成功を「推測」から「確信」へと昇華させるためには、肉眼の限界をテクノロジーによって超越する必要があるのです。

・最大20倍超の拡大視野がもたらす「確実性」

マイクロスコープは、手術部位を最大で20倍以上にまで拡大して映し出す能力を備えています。

これは、これまで肉眼では決して捉えることのできなかったミクロの世界を、術者の目の前に鮮明に提示することを意味します。

例えば、根管治療が不成功に終わった原因である、見過ごされていた「根の分岐(側枝)」や、歯に生じたごく微細な「ひび割れ(マイクロクラック)」といった感染源も、拡大視野下では明確に識別できます。

これにより、病巣の根本原因を正確に特定し、そこをピンポイントで、かつ確実に取り除くことが可能になります。

嚢胞を摘出する際も、その非常に薄い膜と周囲の骨との境界面が明瞭に見えるため、膜を破綻させることなく、一塊として丁寧に剥離・摘出できます。

マイクロスコープの導入は、単に「よく見える」というレベルの話に留まりません。

治療の概念そのものを変革し、従来では不可能であったレベルの精度を担保することで、「取り残し」というリスクを限りなくゼロに近づける、最も強力な手段なのです。

・明るい術野の確保と「低侵襲治療」への多大な貢献

マイクロスコープが持つもう一つの重要な利点は、強力なキセノンライト等により、術野を極めて明るく照らし出せることです。

光が届きにくい口腔内の深部であっても、まるで手術室の無影灯の下で作業するかのような、明るくクリアな視野が確保されます。

これにより、術者は組織の色の違いや性状を正確に判別でき、より安全で確実な処置が行えます。

そして、この「高倍率の拡大」と「明るい照明」という二つの恩恵がもたらす最大の価値が、「低侵襲(ていしんしゅう)治療」の実現です。

低侵襲治療とは、健康な体へのダメージを最小限に抑えることを目指す治療です。

マイクロスコープによって病巣だけをピンポイントで視認できるため、除去のために健康な骨や歯を不必要に大きく削るという事態を避けられます。

切開や骨の切削範囲を最小限に留めることができるため、術後の痛みや腫れが軽減され、患者様の身体的ご負担を和らげると同時に、よりスムーズな治癒を促すことにも繋がるのです。

治療の成否を分ける最終工程:「逆根管充填」とMTAセメント

たとえ歯科用CTによる精密な診断と、マイクロスコープを駆使した高度な技術で病巣を完璧に除去できたとしても、歯根端切除術には、治療の長期的な成功を確実にするための、もう一つの重要な工程が存在します。

それが、病巣と共に切断した歯の根の先端を、特別な材料で物理的に封鎖する「逆根管充填(ぎゃくこんかんじゅうてん)」です。

この最後の「栓」がもし不完全であれば、どれほど完璧に外科処置を行っても、根管内部から細菌が再び漏れ出し、再発を招いてしまいます。

この再発のリスクを根源から断ち切り、治療を真に完結させるための鍵となるのが「MTAセメント」という優れた歯科材料です。

・なぜ根の切断面を「封鎖」する必要があるのか

歯根端切除術では、感染の温床となっている根の先端部分を外科的に切除します。

その結果、切断面には、根管治療で詰めた材料や、細菌が潜んでいたかもしれない根管の内部が露出した状態となります。

この切断面を、いわば「細菌の通り道」として放置してしまうとどうなるでしょう。

周囲の骨がいくら綺麗になっても、このわずかな隙間から細菌が漏洩(リーケージ)し、再び周囲の組織を汚染し始める可能性があります。

これでは、困難な手術を行った意味がなくなってしまいます。

この細菌の漏れを防ぐため、切断した根の先端に緊密な「バリア」を設け、根の内外を完全に遮断しなくてはなりません。

この封鎖のクオリティこそが、歯根端切除術後の予後を長期にわたって安定させるための、まさに生命線となるのです。

・MTAセメントの画期的な特性と、従来材料との違い

これまでも、逆根管充填には様々な材料が用いられてきましたが、それぞれに課題がありました。

例えば、封鎖性は高いものの、身体への為害性が懸念されたり、逆に生体への親和性は高くても、封鎖性が不十分で、血液や体液などの水分に弱かったりといったジレンマがあったのです。

こうした従来材料の弱点を克服すべく開発されたのが「MTA(Mineral Trioxide Aggregate)セメント」です。

MTAセメントの最大の長所は、卓越した「封鎖能力」と優れた「生体親和性」という、相反しやすい二つの性質を高いレベルで両立させている点にあります。

特に、水分が存在する環境下で硬化するというユニークな特性を持つため、手術中の出血や組織液がある湿潤環境でも、根の切断面と化学的に結合し、隙間なくピッタリと封鎖することが可能です。

これは、常に湿潤状態にある口腔内での外科処置において、計り知れないメリットとなります。

・「防御」と「治癒促進」の二重効果が再発を防ぐ

MTAセメントによる強固な封鎖は、細菌が漏れ出す「出口」を物理的に完全に塞ぎ、再感染のリスクを根本から遮断します。

しかし、MTAセメントの真価はそれだけではありません。

もう一つの重要な特性である「高い生体親和性」が、身体の治癒プロセスを積極的にサポートするのです。

生体親和性が高いとは、すなわち「身体との調和性が良い」ということで、アレルギーや異物反応としての炎症を起こしにくい性質を意味します。

そればかりか、MTAセメントは周囲の骨の再生を誘導する能力(骨誘導能)や、歯の硬組織であるセメント質の再生を促す力も持つことが研究で示されています。

つまり、MTAセメントで根の先端を封鎖することは、単に穴を埋めるだけでなく、そのセメントに接する形で新しい骨や歯根膜が再生されるのを助け、より強固で自然な治癒形態へと導くのです。

この「細菌の侵入を防ぐ防御壁」と「組織の再生を促す治癒促進」という二重の作用によって、感染の再発を長期的に防ぎ、手術後の歯の予後を格段に向上させることができるのです。

「取り残し」を防ぐための治療プロセス全体像

これまで、歯根端切除術に伴う「取り残し」のリスクと、それを回避するためのCT、マイクロスコープ、MTAセメントといった先進技術について解説してきました。

しかし、最も重要なのは、これらの高度な機器や材料を個別に用いるだけでなく、一連の治療プロセスの中でいかに統合的に機能させ、明確な治療理念のもとに実践するかという点にあります。

ここでは、「取り残しを限りなくゼロにする」という目標を達成するための、治療の流れ全体像をご紹介します。

・Step1:CTによる精密な診査・診断とカウンセリング

すべての精密治療は、正確な現状把握からスタートします。

歯根端切除術を検討するすべてのケースにおいて、原則として歯科用CT撮影を行い、歯を救うための「精密な地図」を作成します。

撮影した3D画像をもとに、なぜ通常の根管治療では完治しなかったのか、その根本原因を徹底的に分析します。

病巣の正確な位置・大きさ・広がりはもとより、見落とされがちな根の微細な分岐(側枝)や破折線の有無、そして神経や上顎洞との三次元的な位置関係までを詳細に評価します。

そして、そのCT画像やシミュレーションソフトの映像をモニターでお見せしながら、現在の状態と治療計画について、専門的な言葉をなるべく使わず、分かりやすくご説明します。

「何のために、どこを、どう治すのか」を患者様ご自身が深くご理解し、ご納得いただくことを何よりも大切にしています。

・Step2:マイクロスコープ下での精密外科処置

十分な診査・診断とカウンセリングを重ね、治療方針にご納得いただけましたら、外科処置の段階へと移行します。

手術は全症例でマイクロスコープを使用することを標準とし、術者は最大20倍以上に拡大された明るくクリアな視野のもと、CTで立案した計画に沿って高い精度で処置を進めます。

病巣と健康な組織との境界を明確に見極め、感染源を徹底的に除去しつつ、正常な組織へのダメージは最小限に抑制します。

この精密な作業は、肉眼の限界を遥かに超えたレベルのものです。

そして、病巣を完全に除去し、根の先端を切断した後は、治療の締めくくりとしてMTAセメントによる逆根管充填を行います。

湿潤環境下でも隙間なく硬化するMTAセメントで根の切断面を緊密に封鎖し、細菌が再び侵入する経路を完全に遮断します。

・Step3:術後の経過観察と客観的な治癒評価

手術の完了は、治療のゴールではありません。むしろ、そこからが本格的な治癒期間のスタートです。

手術後の経過を責任をもって経過観察する、長期的なフォローアップ体制を重視しています。

術後の痛みや腫れをできる限り和らげるためのご案内はもちろん、定期的にご来院いただき、傷の状態や治癒の進捗を丁寧に確認します。

そして、術後ある程度の期間が経過した時点で、再度レントゲンやCTを撮影し、病巣があった部位の骨が計画通りに再生しているかを客観的なデータで評価します。

CT画像上で、黒い影であった病巣が、白く硬い骨組織に置き換わっていく様子をご自身の目で確認していただくことは、治療の成功を実感し、大きな安心につながるはずです。

手術という「点」の治療で終わらせず、完全な治癒という「線」として捉え、最後まで寄り添い続けることが重要だと考えています。

手術後の歯の未来:歯の寿命と骨の再生について

「手術がうまくいっても、その歯は結局すぐにダメになるのでは…」「根を短くしたら、噛む力に耐えられないのでは?」

歯根端切除術という大きな治療を前に、術後の歯がどうなるのかご心配になるのは、ごく自然なことです。

外科的な処置を受けた歯が、その後どのような経過をたどり、再び健康な歯として機能し続けることができるのか。

ここでは、皆様が本当に知りたい「手術後の歯の寿命」や「骨が再生する仕組み」について、専門的な知見に基づき詳しくご説明します。

・歯の根が短くなることの影響について

歯根端切除術では、感染源である根の先端を数ミリ切断するため、確かに歯の根(歯根)は術前よりわずかに短くなります。

この事実から「歯がもろくなるのでは」「強く噛めなくなるのでは」とご不安に思われる方は少なくありません。

しかし結論を申し上げますと、適切な診断のもとに行われた手術であれば、この数ミリの切除が歯の寿命に直接的な悪影響を及ぼすことは極めて稀です。

歯を支える土台は歯根全体であり、その先端を一部切除したとしても、歯を支える骨(歯槽骨)が十分に保たれていれば、噛む力に耐える機能は維持されます。

術前のCT検査でこの力学的なバランスを精密に評価し、手術後も十分な支持が得られると判断した場合にのみ、この治療法をご提案しています。

むしろ、感染源を放置して周囲の骨がさらに失われてしまうことの方が、歯の寿命を脅かす遥かに大きなリスクなのです。

・失われた骨が再生するメカニズム

歯根端切除術がもたらす最大の希望の一つは、失われた骨が「再生」する点にあります。

病巣によって吸収され、空洞になっていた顎の骨は、その原因である細菌感染が完全に取り除かれると、本来備わっている自己修復のスイッチが入ります。

手術によって清掃された空間に、まず血液が溜まって血の塊(血餅)が形成され、これが土台(足場)となって骨を作る細胞(骨芽細胞)が集まってきます。

そして数ヶ月から1年以上という時間をかけ、徐々に新しい丈夫な骨が作られ、元の硬い骨組織へと置き換わっていくのです。

この治癒の過程は、術後に定期的に撮影するレントゲンやCTによって客観的に可視化できます。

はじめは黒い影として見えていた病巣の痕跡が、次第に白く、周囲の骨と同じ密度に回復していく様子をご確認いただけた時、多くの患者様が治療の成功を実感され、心から安堵されます。

この「骨の再生」という現象こそ、歯根端切-除術が対症療法ではなく、根本的な治癒を目指す治療法であることの力強い証明と言えるでしょう。

・手術で守った歯を、生涯の財産にするために

歯根端切除術によって救われた大切な歯を、その後何十年と健康に使い続けるために、最も欠かせないものは何でしょうか。

それは、患者様ご自身による日々のセルフケアと、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアです。

手術によって歯の根の先端という局所的な問題は解決されましたが、歯周病や新しい虫歯といった、お口全体の他のリスクが消え去るわけではありません。

手術の成功で安心するだけでなく、そこを「健康への新たなスタートライン」と捉えることが非常に重要です。

毎日の正しい歯磨きで歯垢(プラーク)を徹底的に管理し、定期的に歯科衛生士による専門的なクリーニング(PMTC)を受けることで、お口全体の良好な環境を維持する。

この地道な継続こそが、手術で残したかけがえのない歯を守り、その価値を最大限に高めるための、最も確実で効果的な方法です。

私たちは、手術後のメンテナンスの重要性についても丁寧にアドバイスし、あなたの歯の未来を末永くサポートしてまいります。

歯根端切除術か、抜歯してインプラントか。後悔しないための比較検討

歯根端切除術という選択肢を前にした時、「いっそのこと歯を抜いてインプラントにする方が、すっきりするのではないか?」という考えが頭をよぎるかもしれません。

確かにインプラントは、失われた歯の機能を取り戻すための優れた治療法として、広く普及しています。

しかし、安易に抜歯を選ぶ前に、ご自身の天然の歯を保存することの計り知れない価値について、もう一度冷静に考えてみる必要があります。

ここでは感情論ではなく、歯科医学的な事実に基いて「歯を残す治療」と「歯を抜いて補う治療」を客観的に比較し、あなたが心から納得できる選択をするためのお手伝いをします。

・天然歯だけが持つ「歯根膜」という重要な組織

ご自身の歯とインプラントを隔てる決定的な違い、それは「歯根膜(しこんまく)」という、厚さわずか0.2mmほどの薄い膜組織の有無にあります。

歯根膜は、歯の根と顎の骨の間に介在するクッションのような存在で、驚くほど多くの重要な役割を担っています。

まず、噛んだ時の力を巧みに分散・吸収し、硬すぎるものを噛んだ際には「これ以上は危険」という信号を脳に送り、歯や顎を守るセンサーとして機能します。

この繊細な機能のおかげで、私たちは様々な食べ物の食感を楽しみながら食事をすることができるのです。

さらに、歯根膜は細菌に対する防御機構としても働き、歯周病菌が骨へ直接広がるのを防いでいます。

インプラントにはこの歯根膜が存在しないため、噛む力が骨に直接伝わり、過剰な負担がかかると骨がダメージを受けやすい傾向があります。

また、細菌への抵抗力も天然歯より弱く、「インプラント周囲炎」という重篤な合併症のリスクも抱えています。

天然の歯にのみ備わった、この精巧な生体組織を失うことの意味は、私たちが想像する以上に大きいのです。

・両治療法のメリット・デメリット整理

ここで、両者の長所と短所を客観的に比較してみましょう。

【歯根端切除術】

メリット:

・自分の歯と歯根膜を温存でき、自然な噛み心地が保たれる。

・周囲の健康な歯を削るなどの処置が不要。

・成功すれば、インプラントより身体的・経済的負担を抑えられる可能性がある。

・天然歯ゆえに細菌感染への抵抗力が高い。

デメリット:

・歯や骨の状態によっては適応外となる場合や、再発のリスクがゼロではない。

・外科処置のため、術後の腫れや痛みを伴うことがある。

・治療の成否が、歯科医師の技術や医院の設備レベルに大きく依存する。

【抜歯してインプラント】

メリット:

・根管治療の失敗や歯根のひび割れといった、歯の根に起因する問題を根本的に解消できる。

・見た目や機能性が天然歯に近く、審美性に優れる。

・ブリッジ治療のように、隣接する健康な歯を削る必要がない。

デメリット:

・かけがえのないご自身の歯(歯根膜)を永久に失う。

・外科手術が必要で、骨の状態によっては骨造成などの追加処置が求められることがある。

・一般的に治療期間が長く、費用も高額になる傾向がある。

・インプラント周囲炎のリスクがあり、生涯にわたる専門的なメンテナンスが不可欠。

・あなたにとって最善の選択とは?長期的な視点から

最終的にどちらの治療法がご自身にとって最適なのか。その答えは、お口の中のコンディションと、患者様ご自身が何を最も大切にしたいかによって変わってきます。

もし、歯根端切除術によって歯の長期的な保存が期待できる状態なのであれば、まずはご自身の歯を救うための治療を試みる価値は十分にある、と私たちは考えます。

なぜなら、一度抜いてしまった歯は、二度と元には戻らないからです。

インプラント治療は、どうしても歯を残すことが叶わなかった場合の「次善の策」として、いつでも選ぶことができます。

しかし、ご自身の歯を残すためのチャンスは、まさに「今」しかないのです。

私たちは精密な診査・診断を通して、「あなたの歯が、保存治療を試みるに値する状態かどうか」を客観的かつ誠実にお伝えします。

そして、もし歯根端切除術を選ばれた際には、その成功のために私たちの持つ知識と技術のすべてを注ぎます。

もちろん、様々な状況を鑑みてインプラントが最善の選択肢であると判断した場合には、その理由も真摯にご説明いたします。

大切なのは、あなたが全ての情報をご理解いただいた上で、ご自身の価値観に沿った、心から納得のいく選択をしていただくこと。それが私たちの願いです。

後悔しないために。歯根端切除術における「医院選び」の3つの基準

これまでの記事を通じて、歯根端-除術が極めて専門的で、高い精度が求められる治療であることをお伝えしてきました。

そして、この治療の結果は、どの歯科医院で受けるかによって大きく変わるという側面があるのも事実です。

では、ご自身の歯の未来を安心して任せられる歯科医院は、どのように見つければ良いのでしょうか。

最後に、後悔のない選択をしていただくための、3つの重要な「医院選びの基準」をご提案します。

これは、患者様ご自身の目で、治療の本質を見極めていただくための指針です。

・「歯科用CT」「マイクロスコープ」は治療の質を左右する基盤

現代の精密な歯根端切除術において、「歯科用CT」と「マイクロスコープ」は、もはや”特別なオプション”ではなく、治療の安全性と成功率を担保するための”基盤”であると私たちは位置づけています。

CTがなければ、手術前に正確な3次元の治療計画を立てることはできず、不確かな情報のもとで手探りの処置となるリスクを否定できません。

マイクロスコープがなければ、術者の肉眼では到底捉えきれない微細な感染源を完全に取り除くことは極めて困難です。

もし、治療を検討している医院がこれらの設備を導入していない、あるいはその使用について明確に説明しない場合、その治療は術者の「経験と勘」に大きく依存するスタイルである可能性があります。

もちろん熟練の技術は不可欠ですが、その能力を最大限に引き出し、人的な見落としや誤差を最小化するのが先進設備の役割なのです。

あなたの歯を「たぶん治るだろう」という曖昧な期待に委ねるのではなく、「科学的根拠に基づき、より確実に治す」ために、これらの設備が完備されているかは、医院を選ぶ上で極めて重要な判断基準となります。

・術者である歯科医師の「専門性」と「臨床経験」

歯根端切除術は、根管治療(歯内療法)と密接に関連する、高度に専門的な外科処置です。

したがって、この手術を成功へと導くには、術者である歯科医師が、歯の内部構造や細菌学に関する深い学識と、豊富な臨床経験を併せ持っていることが絶対条件となります。

なぜ根管治療で治癒しなかったのか、その原因を解剖学的・細菌学的な視点から正確に突き止め、それを外科的にどう解決すべきか的確に判断する能力が問われます。

医院のウェブサイトなどで、担当医が歯内療法関連の学会に所属しているか、専門医・認定医などの資格を保有しているか、また歯根端切除術の症例数などを確認するのも有効な手段です。

さらに、カウンセリングの場で、あなたの疑問や不安に対し、論理的かつ平易な言葉で、真摯に答えてくれるかどうかも見極めのポイントです。

その歯科医師が、この専門分野にどれだけ真剣に向き合っているか、その姿勢から信頼性を感じ取ることが重要になります。

・丁寧な「インフォームド・コンセント(説明と同意)」の実践

真に信頼できる歯科医院は、治療の利点や成功例だけをアピールするのではなく、起こり得るリスクやデメリット、そして必要な費用について、ありのままに、正直に説明する姿勢を持っています。

残念ながら、歯根端切除術は100%の成功が約束された治療ではありません。

術後の痛みや腫れ、ごく稀に起こりうる神経への影響、そして再発の可能性といった、考えられる全ての可能性について事前にきちんと説明し、患者様のご理解と同意を得ることは、医療を提供する者としての最低限の責務です。

また、この治療は自費診療となることが一般的です。

なぜその費用がかかるのか、その内訳(高度な設備、特殊な材料、専門的な技術料など)を明確に示し、あなたの疑問がすべて解消されるまで、じっくりと対話する時間を作ってくれるかどうかも大切なポイントです。

「良い面」だけでなく「そうでない面」も隠さずに話してくれる医院こそ、患者様の立場に立って物事を考えている、信頼に足るパートナーとなり得ます。

あなたの不安に寄り添い、同じ目線で対話してくれる、そんな歯科医院を選ぶことをお勧めします。

歯根端切除術に関するよくあるご質問(Q&A)

ここまで、歯根端切除術における「取り残し」のリスクと、それを防ぐための精密治療について詳しくお伝えしてきました。

それでもなお、皆様の心の中には、いくつかの疑問や不安が残っているかもしれません。

ここでは、カウンセリングの場で患者様からよくいただくご質問にお答えする形で、最後の疑問解消のお手伝いをいたします。

・Q1. 相談に行ったら、無理に手術を勧められませんか?

A. もちろんです。まずはお悩みやご希望を伺うだけでも、全く問題ありません。

私たちが最も大切にしているのは、患者様ご自身がお口の状態を深くご理解され、心からご納得の上で治療方針を決めていただくことです。

CTなどの精密な検査資料をもとに、なぜ通常の治療では改善が難しかったのか、現在の歯がどのような状態にあるのかを、視覚的にも分かりやすくご説明いたします。

その上で、歯根端切-除術のメリット・デメリットはもちろん、抜歯してインプラントにするなど、他の治療法も含めて公平な情報を提供し、それぞれの選択肢を比較検討していただきます。

私たちの役割は、治療を一方的に勧めることではなく、あなたが最善の道を選ぶための「正確な情報と専門的な見解」をご提供することです。安心してご相談ください。

・Q2. 結局のところ、手術の成功率はどのくらいなのでしょうか?

A. 治療の成功率について、具体的な数字が気になるお気持ちはよく分かります。

歯根端切除術の予後は、患者様のお口の状態はもちろん、診断の精度や処置の緻密さといった、医院側の技術力に大きく影響されることは間違いありません。

だからこそ当院では、成功の確率を1%でも高めるため、本記事でご紹介したような取り組みを標準的に行っています。

具体的には、①歯科用CTによる三次元的な診査診断で病巣の範囲を正確に特定し、②マイクロスコープの高倍率視野下で感染源の「取り残し」を徹底的に防ぎ、③MTAセメントを用いて根の切断面を緊密に封鎖することで「再感染」の道を断つ。この一連のプロセスを高い水準で実施することが、良好な結果に直結すると考えています。

画一的な成功率の数字をお伝えする以上に、こうした「成功のために、具体的に何を行っているか」をご理解いただくことが、皆様の安心と信頼に繋がるものと信じています。

・Q3. 自分の歯を残したいけれど、本当にこの手術がベストなのか分かりません。

A. ご自身の歯を残したいという思いと、本当にこの外科手術が最善なのかという迷いの間で、お心が揺れるのは当然のことです。

「天然の歯に勝る人工物はない」これは歯科医療における普遍的な考え方ですが、全ての歯に対して歯根端切除術が最善の策となるわけではありません。

歯が割れている可能性が高い場合や、歯を支える骨があまりにも少ない場合など、残念ながら手術を行っても長期的な安定が見込めないケースも存在します。

最も重要なのは、精密な検査に基づき、その歯が「保存を試みる価値のある状態か」を客観的に評価することです。

私たちは、精密な診査・診断の結果をもとに、歯を残せる可能性、そして保存した場合の長期的なメリットとデメリットを包み隠さずお伝えします。

そして、もし他の治療法(例えば抜歯後のインプラントなど)の方が、患者様の将来のお口全体の健康にとってより良い結果をもたらすと判断した場合には、その医学的根拠も誠実にご説明いたします。

どうかお一人で悩まず、まずは専門家としてのセカンドオピニオンを聞くようなお気持ちで、お気軽にご相談ください。

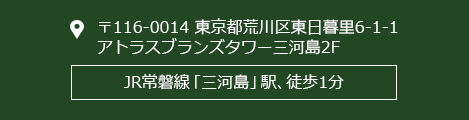

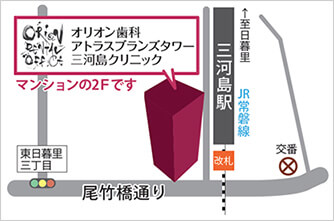

三河島駅から徒歩1分の歯医者・歯科

患者様の声に耳を傾ける専門の歯科クリニック

《 オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 》

住所:東京都荒川区 東日暮里6丁目1-1 2F

電話📞:03-5615-4700